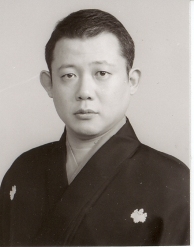

重要無形文化財各個認定(人間国宝)保持者。

| 昭和23年 | 55世梅若六郎の嫡男として生まれる |

|---|---|

| 昭和26年 | 「鞍馬天狗」にて初舞台 |

| 昭和54年 | 観世流梅若六郎家当主を継承 |

| 昭和55年 | 芸術祭優秀賞 |

| 昭和62年 | 芸術選奨文部大臣賞 |

| 昭和63年 | 56世梅若六郎を襲名 |

| 平成8年 | 観世寿夫記念法政大学能楽賞 |

| 平成11年 | 讀賣演劇大賞優秀賞、日本芸術院賞 ほか受賞多数 |

| 平成18年 | 紫綬褒章受章 |

| 平成19年 | 芸術院会員就任 |

| 平成20年 | 12月8日 二代梅若玄祥に改名 |

| 平成30年 | 2月16日 四世梅若実襲名 |

| 平成26年 | 重要無形文化財各個認定(人間国宝) |

|---|

橘会主宰

1956年7月8日生まれ。東京都出身

観世流シテ方。(社)日本能楽会会員。重要無形文化財(総合指定)。

日本芸術院会員二世梅若実(うめわかみのる)の孫。

三歳より父、日本芸術院会員梅若恭行(うめわかやすゆき)および伯父、日本芸術院会員五十五世(故)梅若六郎(うめわかろくろう)より指導を受け現在に至る.現五十六世梅若六郎は従兄弟。現在は五十六世梅若六郎に師事。

| 1960年 | 四歳にて、仕舞「老松」が初舞台 |

|---|---|

| 1968年 | 「小袖曾我」にて初シテ |

| 1969年 | 「翁」千歳(せんざい) |

| 1971年 | 「鷺」 |

| 1973年 | 海外公演参加(イラン・ドイツ・スイス・ユーゴスラビア) |

| 1974年 | 「石橋」 |

| 1981年 | 「翁」 |

| 1983年 | 「道成寺」 |

| 1985年 | 「望月」 |

| 1989年 | ユーロパリアジャパンベルギー公演参加 |

| 1991年 | 「鉢木」 |

| 1992年 | フラワーアートと共演(羽衣) |

| 1993年 | 梅若靖記後援会発足。公演能第1回「魂招(おがたま)」開催 |

| 1995年 | 「清経 恋之音取」 「砧」 |

| 1996年 | 「夏休み子どもの能」(文化庁後援)プロデュース |

| 1997年 | 梅若会ヨーロッパ公演(アムステルダム・パリ) 日蘭交流400周年及びフランスにおける日本年公式公演出演及びプロデュース EU大使館にてレクチャー |

| 1998年 | 重要無形文化財(総合指定)認定 |

| 1999年 | フランスマルセイユ在住の演出家フランソワ・プザンティ氏の依頼により 彼の劇団員と日本の俳優とワークショップを東京にて開催 またインタビュー記事がマルセイユの新聞に大きく取り上げられた |

| 2001年 | 「安宅」 |

| 2002年 | 新宿NSビル20周年記念イベント 能・狂言「和の伝承」総合監修 |

| 2003年 | 「木曽」 |

| 2004年 | 「卒都婆小町」 |

| 2009年 | 「姨捨」 |

梅靖会主宰

H22年12月10日、靖記 改メ 梅若長左衛門を襲名。

シテ方観世流能楽師。 1956年9月18日、故55世梅若六郎の孫として生まれる。祖父ならびに現56世梅若六郎に師事。現梅若六郎の甥。1991年梅若雅俊の養子となる。

| 1960年 | の初舞台「鞍馬天狗」花見、初舞台 |

|---|---|

| 1968年 | 「小袖曾我」の五郎。 |

| 1976年 | 「猩々乱」 |

| 1977年 | 「石 橋」 |

| 1982年 | 梅栄会を創立 |

| 1983年 | 「翁」 |

| 1984年 | 「道成寺」 |

| 1986年 | 「望 月」 |

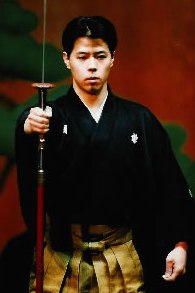

H22年12月10日、晋矢 改メ 改メ 二代 梅若紀彰を襲名。

古典はもとより新作能にも積極的に取り組み、また海外公演にも数多く参加するなど、幅広く活躍している。 その端正な面立ちから能楽界の貴公子とも言われ、2001年・2003年『伝統芸能の若き獅子たち』ではリーダー格を務めた。600年の歴史を誇る梅若家において、現当主梅若六郎と共に中心をなす。重要無形文化財総合指定保持者、梅若会評議員。梅栄会主宰

『芭蕉』シテ 梅若 晋矢師を観て

『創作能ポール・クローデルの詩による 薔薇の名ー長谷寺の牡丹』

クローデルの足跡を訪ねる詩人 梅若 晋矢師を観て

昭和15年12月8日生れ。

先代梅若六郎、山口直知に師事。

| 昭和28年 | 初舞台仕舞「春栄」。 |

|---|---|

| 昭和29年 | 山口直知に入門。その後55世梅若六郎に師事 |

| 昭和34年 | 土蜘で胡蝶にて初面 |

| 昭和39年 | 初シテ 田村 |

| 昭和45年 | 千歳 乱れ 披き |

| 昭和46年 | 獅子 九番習 俊寛 披き |

| 昭和56年 | 道成寺 披き |

| 昭和60年 | 望月 |

| 平成3年 | 安宅 披き 11月 重要無形文化財総合指定 日本能楽会会員になる |

昭和58年4月より67年4月まで能楽協会東京支部常議員を勤める。

緑鈴会主宰

角当行雄後援会発足

昭和26年5月19日生れ。先代梅若六郎に師事。

| 昭和39年 | 内弟子入門(故芸術院会員55世梅若六郎先生師事) 9月初舞台 仕舞「猩々」 |

|---|---|

| 昭和40年 | 初面 熊野ツレ(シテ55世梅若六郎) |

| 昭和48年 | 独立 初シテ 小鍛冶 |

| 昭和50年 | 千歳 (翁 梅若雅俊) 乱 |

| 昭和56年9月 | 石橋(梅流会) |

| 昭和61年6月 | 道成寺(梅流会) |

| 平成2年11月 | 俊寛 |

東京・山形緑隆会主宰

昭和24年3月6日 神奈川県伊勢原市生れ。

| 昭和39年 | 伊勢原中学校卒業 |

|---|---|

| 昭和41年 | 県立秦野高校卒業 |

| 昭和43年 | 8月 入門 55世梅若六郎に師事 |

| 昭和45年 | 1月 「住吉詣」にて女連 初舞台 初面 |

| 昭和47年 | 初舞台仕舞「蝉丸」 |

| 昭和51年 | 11月 流儀師範試験に合格 12月 観世流師範となる 千歳 猩々乱 石橋 道成寺を披く |

| 平成4年 | 観世流準職分となり、56世梅若六郎に師事 |

昭和38年8月3日生れ。

| 昭和41年 | 初舞台 |

|---|---|

| 昭和53年 | 石 橋 |

| 平成2年 | 猩々乱 |

| 平成6年 | 道成寺など |

| 昭和57年 | 56世梅若六郎に入門師事 |

|---|---|

| 平成元年 | 観世流準職分に認定 |

| 平成17年 | 重要無形文化財総合指定に認定 |

東京、秩父、久留米、山形などに稽古場を持つ

緑英会主宰

10日福岡生れ。

祖父小田切悟陽に師事。

| 昭和44年 | 「猩々」仕舞初舞台、「邯鄲」「船弁慶」など子方を務める |

|---|---|

| 昭和58年 | 上京 現梅若六郎の下、内弟子入門 |

| 平成5年 | 「石橋」、「猩々乱」を披く |

| 平成7年 | 独立 |

| 平成10年 | 「道成寺」を披く |

重要無形文化財(総合指定)保持者

東京、浦和、館林、小倉、広島、福岡、佐世保などに稽古場を持つ。

緑滄会主宰

昭和43年9月26日生まれ。

能楽協会会員。緑皇会主宰。川崎市在住。

能楽師である父、角当行雄の元、4歳より子方として舞台に立つ。中学までは能楽師への道を歩んでいたが、本当に自分は何をやりたいのかと考えるようになり、高校3年間は全く能の世界には触れなかった。しかし、この空白の3年間で別の世界を見たことにより、改めて能楽の世界が好きであることに気付き、高校卒業間近に、父親に「梅若六郎先生の下で修行させて頂きたい」と相談し、高校卒業後、昭和62年入門。56世梅若六郎師に師事。

平成7年独立。

昭和47年初舞台、仕舞「老松」。52年初シテ「菊慈童」。

披き昭和57年「石橋」。平成8年「猩々乱」。平成9年「千歳」。

平成12年「道成寺」。平成16年「望月」。平成17年「俊寛」。平成19年「翁」。

重要無形文化総合指定保持者。

昭和45年1月14日生れ。父山中義滋、現梅若六郎に師事。

山中義滋(重要無形文化財総合指定)長男。

昭和47年、2歳で初舞台「老松」。幼少より子方として舞台に立ち現在に至る。

平成5年より2年間、京都造形大学の非常勤講師を務め、同大学に初めて能学部をつくり、生徒と共に学園内での公演などを行う。平成7年、梅若 六郎家に入門し4年間の修行期間を経、平成11年春、卒業する。

現在、能の公演以外にも、「能へのいざない」と題して、誰にでも解りやすく能を紹介するレクチャーを数多く催している。

また、幼稚園・小中高・大学や専門学校での講座も積極的に行っている。

緑蘭会(りょくらんかい)主宰。

重要無形文化総合指定保持者。

昭和50年12月6日生れ。

松山隆雄の長男。現梅若六郎に師事。

| 昭和53年 | 初舞台仕舞「老松」。 6月(2歳) 初舞台・能「鞍馬天狗」(花見稚児) |

|---|---|

| 平成6年4月 | (18歳)五十六世梅若六郎師に師事、内弟子入門 |

| 平成10年11月 | (22歳)初シテ・能「経政」 |

| 平成14年1月 | (26歳)披・千歳(翁・ツレ) |

| 同年12月 | (27歳)内弟子修了、独立 |

| 平成15年5月 | (27歳)披・石橋(赤獅子) |

| 同年9月 | 観世流準職分認定 |

| 平成18年5月 | (30歳)披・猩々乱 |

| 同年7月 | 緑翔会発足 「日々是能日」発行 |

| 平成21年11月 | 披・道成寺 |

稽古場所案内

東中野・相模原市・水戸市・福島県白河市・東急青葉台BE(カルチャーセンター)・千葉市

昭和51年生れ。現梅若六郎に師事。

| 平成13年 | 入門。平成13年初舞台復曲能「降魔」 |

|---|---|

| 平成19年12月 | 独立能「石橋」 |

| 平成22年1月 | 「猩々乱」を披く |

| 平成24年 | 「道成寺」を披く |

昭和45年7月10日 東京生れ

父・晏士(きよし)及び

五十六世梅若六郎(現・玄祥)に師事。

初舞台 昭和49年「鞍馬天狗」花見。

初シテ 平成21年「金札」。

女 流

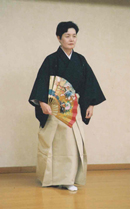

能楽歴35年。昭和48年に梅若能楽学院に入学。54年卒業。平成2年に観世流師範に認定され17年に観世流準職分となる。

40歳からプロになり、数々の梅若会の舞台を経験。学院卒業後は梅若教授となり、学院で指導を続けるほか、個人指導も行っている。現在も、梅若会、緑華会能の会(後援会)にて年1,2番の能を舞う。

情景がいきいきと思い浮かぶ、日本語の言葉の力とリズムを大切にする授業で、能楽の魅力を伝える明るい先生。

| 昭和57年 | 「猩 々」初面 |

|---|---|

| 平成2年 | 「乱」披き |

| 平成6年 | 「石 橋 大獅子」披き |

| 平成13年 | 「道成寺」披き |

他 「山 姥」「弱法師」「花 筐」「藤 戸」など数十番

| 昭和47年 | 福岡にて観世流シテ方鷹尾祥史師に入門 |

|---|---|

| 昭和53年 | 上京し梅若六郎師に師事 |

| 昭和63年 | 観世流師範となり梅若会に所属 |

| 平成元年 | 初シテ「花月」 |

梅若女流にて「殺生石」「船弁慶」「井筒」など

緑桜会主宰

「声の道場」主宰

佐賀県武雄市生まれ

東京都八王子市在住

能楽協会会員

梅若能楽学院講師

緑風会主宰

「能を楽しむ会」主宰

| 昭和36年 | 高尾唯吉・強(後 祥史)に師事 |

|---|---|

| 昭和48年 | 土田清(現 晏士)に師事 |

| 平成13年 | 五十六世梅若六郎(現 玄祥)に師事 |

「葵上」 「忠度」 「山姥」 「井筒」 「藤戸」 「隅田川」 「松風」 など

男性による能が主流の中、女性のもつ繊細な感覚を生かし、しかもそれに力強さを加えた、究極の女性の発声法を追求する一方、相手の心に響く自然体の表現法を求めて模索し続ける毎日です。

五十六世梅若六郎師(現 梅若玄祥師)に師事

平成16年1月 内弟子入門

平成22年 観世流シテ方師範免許取得

公益社団法人能楽協会正会員東京支部シテ方観世流

平成24年 初シテ 「羽 衣」

「清経」「殺 生 石」「敦盛」「殺 生 石」「船弁慶」「養老」

緑 耀 会 (ろくようかい)主宰

梅若能楽学院会館楽屋教室、世田谷区などのお稽古場にて能楽教室開講中

能楽レクチャー、体験ワークショップなど(英語も可)

西新宿カルチャープラザ 講師

香川県出身